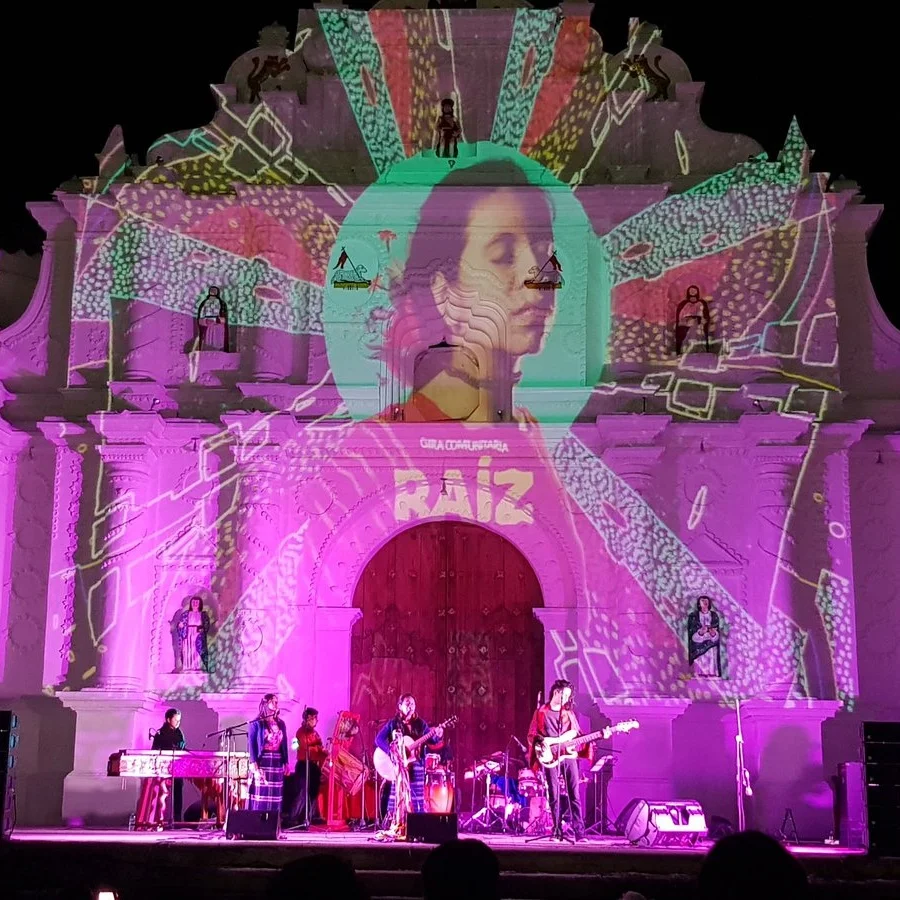

Des mélodies appelant à la résistance au Guatemala : à travers ses chansons, l’artiste Cakchiquel se mobilise

(Gracieuseté de Claudia Ramírez / el Periódico)

La chanteuse-compositrice autochtone Sara Curruchich est peut-être la première Cakchiquel à se tailler une place importante dans l’industrie de la musique, mais elle jure de ne pas être la dernière.

Lorsque Sara Curruchich chante, elle le fait non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes les générations de femmes indigènes, celles du passé et celles à venir. L’artiste de 25 ans est résolue à pointer du doigt l’oppression dont ces femmes font l’objet au Guatemala.

« J’ai réalisé à quel point nous, les femmes indigènes, étions victimes d’une discrimination, d’un rejet et d’une situation qui nous prive d’opportunités », confie Sara. Sara appartient aux Cakchiquel, une ethnie issue de la civilisation Maya et originaire d’une région montagneuse à l’ouest du Guatemala. « Nous subissons une triple discrimination : d’abord parce que nous sommes des femmes, ensuite parce que nous sommes des femmes indigènes et enfin parce qu’en plus d’être des femmes indigènes, nous sommes pauvres. »

Avant la sortie de son premier album enregistré en studio, prévue en juin, je me suis entretenue avec Sara sur le fait de valoriser sa culture, sur le processus créatif de ses compositions et sur la façon dont elle soutient d’autres voix indigènes.

Sara dans les champs de maïs à Comalapa. (Gracieuseté de Sara Curruchich Twitter)

Emma Yee Yick (EYY) : D’où te vient cet amour pour la musique ?

Sara Curruchich (SC) : Pour autant que je me souvienne, j’adorais chanter toute petite déjà. J’accompagnais ma maman lorsqu’elle allait laver à domicile les vêtements d’autres personnes. Je l’écoutais entonner des chansons ou se mettre à siffloter. J’aimais la voir ainsi, radieuse, alors qu’elle chantait, sifflotait ou fredonnait un air.

Mon papa, lui, avait une guitare et savait bien en jouer. Lorsqu’il s’est rendu compte à quel point j’aimais la musique, il m’invitait le soir à le rejoindre dans le salon en disant : « On va chanter ! » Là, je me souviens qu’il allumait une bougie et on s’asseyait pour faire une veillée, papa à la guitare et moi au chant. On a passé ainsi d’innombrables soirées.

EYY : Parle-moi un peu de tes chansons.

SC : Je chante dans ma langue, le cakchiquel. Quand je me suis lancée à composer ma première chanson en cakchiquel, c’était un peu avec la peur au ventre parce que dans le système de notre pays, il y avait ce racisme omniprésent. Si j’ai commencé à chanter dans ma langue, écrivant les paroles et composant les mélodies, c’est parce que je voyais la nécessité et l’importance de défendre les dialectes et le mien en particulier.

EYY : Quelle est ta mission en tant qu’artiste ?

SC : Ma mission, c’est de faire passer un message aux filles et aux garçons pour leur dire que nous, le peuple indigène, existons. Ma mission, c’est de dire aux gens que notre histoire ne se réduit pas à cette simple formule : « Les Espagnols sont venus et nous ont donné des verroteries. Fin. » Je pense qu’au travers de mes chansons et en tant que femme indigène, je peux raconter tout notre vécu, notre passé historique.

Il m’est arrivé, en me rendant sur le lieu où je devais donner mon concert, dans la capitale [Guatemala], d’entendre les gens dire : « Elle va quand même porter une autre tenue, non ? » En fait, ils ne s’attendent pas à ce qu’une femme indigène monte sur scène en robe traditionnelle, ou à ce qu’une telle femme puisse pleinement s’émanciper et s’épanouir. Ils croient que l’unique perspective pour les femmes indigènes dans ce pays, c’est d’aller faire le ménage à domicile ou de vendre des pâtisseries dans la rue. Je tiens tout de même à préciser que ces métiers sont très respectables. Ces femmes sont admirables en ce qu’elles ont toujours dû lutter. Le problème, c’est que la société considère qu’elles sont nées pour faire cela, sans autre alternative possible.

EYY : Quelle a été ton expérience en tant qu’étudiante indigène au Guatemala ?

SC : Notre système éducatif a toujours nié notre histoire [celle des indigènes] et dans les enseignements, on se gardait bien de parler du peuple indigène. On évoquait toujours la culture occidentale, jamais la nôtre. C’est cela, je pense, qui a fait que notre culture a été dévalorisée pour devenir complètement ignorée.

EYY : Comment est-ce que tu t’y prends pour écrire une chanson ? Est-ce que tu t’attaches d’abord à la musique ou aux paroles ?

SC : Je vois le processus de création comme quelque chose de très beau parce que, du moins en ce qui me concerne, c’est assez aléatoire. Très souvent, c’est lorsque je marche dans la rue ou quand je suis dans un bus que l’inspiration me vient. Si j’ai emporté un petit carnet, j’écris alors ce que j’ai en tête. Sinon, j’utilise mon téléphone. Parfois, des paroles me viennent à l’esprit. Ou bien c’est une mélodie qui me trotte dans la tête et je tâche alors de l’enregistrer très vite avant de l’oublier. Il m’est aussi arrivé d’imaginer des chansons lors d’un rêve. En me réveillant, je me levais en vitesse pour en garder une trace. Le processus n’est jamais le même.

EYY : Comment as-tu exploité ta notoriété pour donner à d’autres artistes indigènes la possibilité de s’exprimer ?

SC : L’un de mes rêves est d’avoir un studio d’enregistrement. Un studio où les hommes et femmes indigènes pourraient venir gratuitement enregistrer ce qu’ils veulent et qui leur donnerait l’occasion de diffuser leurs œuvres via une maison de disque ou à la radio. Pouvoir animer un petit réseau pour se faire connaître.

Cette interview a été modifiée et condensée pour plus de clarté.

Read more

Read more